吴业刚:我曾经是个吸毒者

户外旅行

动起来臧n签名在路上

阅读 698429次

(本视频时长约20min,建议在wifi环境下观看)

骑行告诉我一个道理,决定我人生的不是我所处的位置,而是我前进的方向。温暖之路,我从死海走向天堂。

——吴业刚

______________________

1.“二十三岁到三十二岁 ,我弄丢了自己最好的九年”

1988年,通过招工,还没满18周岁的吴业刚成为了一名林业工人。从家里到学校,直到去工厂之前,年轻的吴业刚一直都在一个“安全”的环境中长大,有父母,有姐姐,他们都有意无意的给了他很多保护。在这些保护之下,他不知道这个世界上,除了美好,也有不堪,而这些不堪,往往都裹着一层看起来比美好更美好的外衣。

离开家开始工作的吴业刚仿佛彻底获得了“自由”。工作刚开始的时候,陌生感和新鲜感还让他有一点兴奋,但慢慢地,工友越来越熟悉,工作也按部就班到无聊。一天复一天,一年又一年,新鲜感过后,本就处在野蛮生长的年纪的吴业刚,对工作渐渐没了兴趣。

这个时候,他第一次碰到了“害了他”前半生的东西,毒品。

有句话叫做无知者无畏,放在每个曾经或正年轻的我们身上,再合适不过。在年轻的时候,我们都有着一种莫名的“无畏”,好像这个世界上就没有自己不敢做的事,没有自己不敢碰的东西。 但往往,这些东西会让我们的无畏付出代价。

工作之余,吴业刚和年龄相仿的工友们,彼此追求着所谓的刺激感。喝酒,打牌,在那个电子游戏远不像今天那么狂热的年代,他们能有的娱乐寥寥无几。一切都这么的平淡无奇,但有些种子也在这些平淡无奇中被种下,并且很快的破土、萌芽。

1994年,吴业刚23岁。

一个很平常的夜晚,一样的安静,一样的无聊。跟往常一样,吴业刚和朋友们喝着酒,吹着牛,有一搭没一搭的聊着。有人略带着一些“挑衅”的口吻问他:你不是什么都敢玩吗?敢尝尝这个东西吗?

酒壮怂人胆,何况二十出头的吴业刚本就不是个怂人,气盛的他受不得一丁点的刺激:有什么不敢的!

吴业刚无数次在脑海里重复过那个场景,像放电影一样,画面一帧接着一帧,快速闪过。小城镇出来的他,根本不知道什么是海洛因,什么是毒品,毒品能把一个人变成什么样,他更是没有任何的概念。

“我并不知道他嘴里的‘这个东西’就是海洛因,就是毒品。那个时候,哪想那么多。我只知道,反正不能输。你越说我不敢,我越要做给你看。那时候就觉得说,我不能怂啊。”

吸食完海洛因,剧烈的恶心、呕吐让吴业刚以为自己只是喝多了酒,完全没把这些当成吸毒后的反应,他也不认为自己会上瘾。

“似乎每个尝试吸毒的人,都以为自己是个特别的存在,别人会上瘾是因为他们的自控力不够,他们管不住自己,而我不是,我有自制力,而且我只吸一次,我完全不会上瘾。”

但是,毒品面前,哪来的特别,哪来的个例?

第一次之后,吴业刚很快就有了第二次、第三次…而多次吸食成瘾后,他成了京山(隶属湖北省荆门市)首批吸食海洛因的“瘾君子”之一。这一吸,就是9年。

二十三岁到三十二岁,这九年本该是吴业刚人生中最好的九年。

“在我吸毒的前几年,我完全感觉不到所谓的羞耻和恐慌,吸毒让我的生活发生了巨大变化,精神没有了,身体也垮了,整天哈欠连天,除了睡觉就是吸毒。”

作为一个林业工人,吴业刚的收入根本无法支撑的起他对于毒品的需求。毒瘾越来越深,钱也越来越少。毒瘾发作,痛苦不堪的他开始向家人,向身边的朋友骗钱骗物,来满足自己那永远不可能填满的欲望。

新世纪初,国家加大了对禁毒的宣传,无论在大城市还是小县城,关于毒品及其危害的介绍和说明越来越多。这对于吴业刚等“瘾君子”来说,算不上是个好消息。

随着周围的人对毒品和吸毒者的了解越来越多,吴业刚开始成为他们眼中的“异类”。这个时候,慢慢意识到毒品危害,但却已经深陷泥潭的吴业刚才有了一点对家人对朋友的羞愧感。而这一点羞愧感只短暂停留在他满足毒瘾时的良心发现,当毒瘾发作之时,他又会对向家人朋友骗钱骗物,以之换取毒品。

“虽然内心想着戒掉,中间也尝试过戒断过几次(一个星期、一个月、最长时间一年半),但都在最关键的时候无功而返,因为我心里总想着:最后来一次,就一次。”

毒品就像是一根藤,被它缠上,它就不会轻易放过任何人。2000年,吴业刚的毒瘾渐深,全身的血管出现了萎缩症状,身体也每况愈下,原本结实挺拔的他变得像个行尸走肉。

...............................

2.“既然死,就死的远一点”

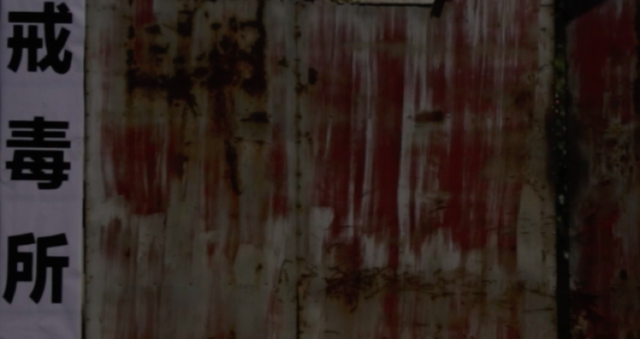

2003年7月,京山县公安局禁毒大队掌握了吴业刚吸毒成瘾的违法事实,出于 “治病救人”的良好愿望和不抛弃不放弃的使命,将其送往市强制隔离戒毒所戒毒。

半年戒毒期满,吴业刚回到京山。但生活,似乎再也回不到过去了。那一年,他三十三岁。

“三十三岁*那年,是我人生最黑暗的时候。

‘不是我不帮你,你这个样子,谁能帮的了你?’

‘以后,别给我打电话了,就当我们不认识。’

这个城市不大,很多人彼此认识,

过去的那段经历让我成了这座城市的异类。

那一年,我选择离开我生活了三十三年的地方。

我告诉自己,要么真正戒掉,要么去死。

既然死,就死的远一点,

找个干净的地方。”

每个吸毒者的内心,都有着对毒品的强烈倚赖。即使躯体的倚赖症状消除了,精神倚赖在很长的一段时间里仍然不易消除,他们强烈地存在着一种对毒品的心理渴求。一开始,或许还能克制,如果处于有利环境,再加上坚强的毅力,“心瘾”会淡化。但自感前途无望而带来的自卑,或心理压力难以承受的时候,他们往往会克制不住毒品的诱惑,再一次拨通毒贩的电话,复吸。

为了更好的戒毒,不复吸,也为了逃离身边那种让他抬不起头的“注视”和议论,吴业刚选择离开他最熟悉的地方。

和他一起离开的,是一辆二八大杠。

吴业刚并不知道自己要去哪,该去哪,他只是想着不要让自己停下来,不要给自己思考的时间,不要给自己思考的机会,他怕。

他怕看似已经被浇灭的毒品之火,死灰复燃,他怕自己再次让自己陷入深渊。

他怕。

他告别家人,只给姐姐留下了一封信,然后骑着一辆二八大杠,沿着一条没有目的的路,骑行着。

一开始的骑行,充满了孤独与不安。

爆胎,掉链子,风雨,日晒,吴业刚何时受过这些?当心底的烦闷冲到胸口时,吴业刚把车甩到一边,狠狠的踩着,一脚又一脚,好像踩在脚下的不是自行车,而是他自己。

发泄过后,落寞依旧。他坐在那两本就破旧,又刚刚被他发泄过的车子旁边,久久无语。

直到夜幕降临,直到虫鸣四起,直到他慢慢的平复。他扶起车子,默默的望着这个唯一陪在他身边的“朋友”,伸出一只手,抚摸着刚刚被他踩过的地方。

身体的疲劳并没有完全驱散他对毒品的欲望,为了压抑自己的欲望,他用随身带的绳子把自己绑在树上。渴了,他会去沿路的村民家里要些水。饿了,就着凉水吃一包方便面,困了就以天为盖,对一个心里没有了家的人,这个世界或许就是他的家吧。

...............................

3.“一碗泡面,一杯冷水,一辆单车。我从死海走向天堂”

时间一天天的过去,经过的地方也越来越多,在这些地方,他遇到过很多人。这些人并不知道他的过去,在他们眼里,他就是一个骑着自行车的过路人。这种陌生感,反倒给了吴业刚安全感。

路上的人会为他竖起大拇指,会对着他大喊“加油”,孩子们会跟在他的车子后面,为他欢呼,这一切都让吴业刚找到了久违的快乐。这种被信任的感觉,这种被认可的感觉,让他的心里重新开出了花。

边走边骑,边骑边走,吴业刚也会在一些城市短暂停留。他发过传单,做过洗车小工,而在石家庄,他找到了一个工地,老板得知他改恶从善的决心后收留了他。吴业刚埋头在工地做了2个月,用实际行动证明了自己,得到了老板的信任。

2004年到2008年,吴业刚骑行了五年,累计骑行两万多公里。五年的时间,足够一个人想清楚很多的问题,甚至找到自己想要的东西。他想:我可能又把自己找回来了吧。

他终于想到了回家,回到那个他曾经最熟悉,但却最害怕面对的地方。

“我想,我只有重新回去面对原来的那个我,我才走得出来。”

吴业刚的三姐在北京做生意,看到弟弟的改变,也很欣慰,提出要他到北京工作,也好有个照应。吴业刚应聘于北京一家暖通公司,他很珍惜这份工作,在公司开车、打杂,每天都过得很充实,很努力。

在北京,吴业刚结识了一群自行车爱好者,兴趣相投的他们成了朋友,他也慢慢的学会打开自己,接纳别人。他开始参加一些骑行的活动,甚至一些骑行的比赛。慢慢的,单纯的骑车已经不能够满足吴业刚了。他开始长跑,开始游泳。

“当我完成第一个全程马拉松,第一个奥运距离半程铁人三项比赛时,真的感觉我能够彻底站起来了,我想要呐喊:我可以好好地、坚强地生活了。”

...............................

4.“过往的一切都是成长 ”

2011年,吴业刚母亲身体出现状况,为了照顾生病的母亲,他辞去了北京的工作回到了京山。母亲病逝后,他很自责,觉得是以前不听话,让母亲生气,导致母亲没有享福就离开人世。他暗暗下定决心,好好生活,不让家人再为自己操心了。

回到京山后,吴业刚想着要做些事情来养活自己。车友们建议他可以开个自行车专卖店试试。他所在的三角洲社区工人人员了解到这个情况后,积极与相关禁毒委成员单位工商、税务等部门联系,为其申请无息贷款。亲戚朋友看到他的转变后,也伸出了援助之手,帮忙筹措资金、找门面。2012年6月,吴业刚的自行车专卖店终于如期开业,社区工作人员、公安局禁毒大队还送去了开业花篮以示庆贺,后来,他更被推选为京山自行车协会会长,一直当到现在。

“由经长路,能走出心狱

脱离桎梏,能凌空飞翔

即使无人知晓

力量,勇气,信念,毅力

都会重新回来

过往的一切都是成长

这些成长让我明白

我该以自己为荣,向自己致敬

向曾帮助过自己的人致敬

向未曾失去信念的人致敬

向生命致敬”

再后来,吴业刚成为了一名禁毒志愿者。他还配合相关部门,拍摄了一部关于骑行的微电影,这部微电影就是开篇大家看到的《温暖之路》。电影讲述了吴业刚,从一名“瘾君子”到自行车手的心路历程,这部微电影在当地电视台和各大网站公映之后便在车友圈中产生了很大的反响。

6月26日,是国际禁毒日。很多人会觉得这和他们没有关系,真的是这样吗?

据国家禁毒委公布2017中国禁毒报告,截至2016年底,全国有吸毒人员250.5万名。其中,新发现吸毒人员44.5万名,吸毒人员低龄化特征明显。毒品离我们并不远。

对于吴业刚这么一位曾经的吸毒者和现在的禁毒志愿者来说,每年的国际禁毒日都有着深刻的意义,“珍爱生命,远离毒品”也并不单单的是一句口号。

请你,远离毒品。

______________________

文章为咕咚原创,如需转载请私信@咕咚骑行

注*:视频由吴业刚提供,片中“三十九岁那年”有误,经确认,为三十三岁。

登录 后发表评论

还没有评论